6. 奥能登地域の地質構造と地震発生場

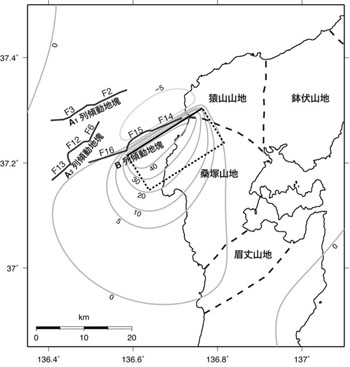

| 図6.1. 推定された断層モデル(矩形)による理論隆起量分布(灰色線:cm)、海底断層と奥能登地域の地塊構造(太田・平川、1979)(図はクリックして拡大)。 |

|

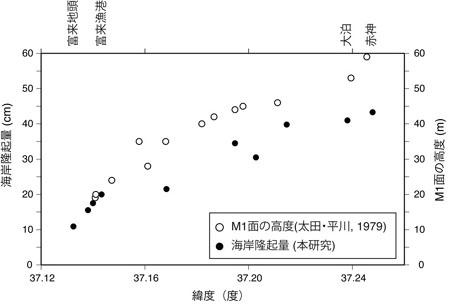

図6.2. 生物指標より推定された海岸隆起量(黒丸)と海成段丘M1面の高度(白丸)。 |

|

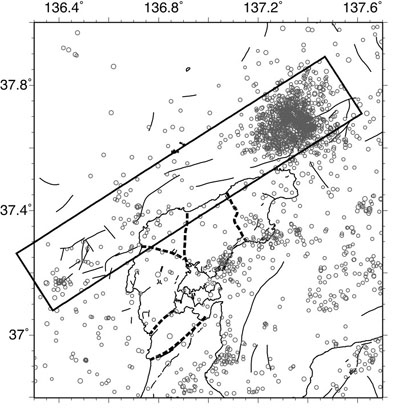

図6.3. 1986〜2004年の期間における能登半島周辺の微小地震活動(M1.8以上、深さ30km以浅、デクラスター処理済)。京都大学防災研究所上宝観測所の震源データを使用。矩形内の北東部の地震活動は1993年能登半島沖地震の余震活動、南西部と中央部(猿山地塊沖)にも地震活動が見られる。2007年能登半島地震は南西部と中央部の間の地震が少ない領域で発生した。 |

能登半島の地質学的特徴の一つに地塊構造があり、奥能登丘陵には宝立地塊、鉢伏地塊、猿山地塊、桑塚地塊の傾動地塊が存在する。(太田・平川, 1979)。奥能登丘陵の隆起をもたらした能登半島北方沖〜同西方沖には、奥能登丘陵の隆起に関わったと考えられる複数の断層帯が報告されている。また、奥能登丘陵西方沖には、F14・F15地塊が存在し、この地塊区間の陸域は桑塚地塊にあたる(片川, 2007)(図6.1)。

桑塚地塊では約12万年前(Omura, 1980)に形成された海成段丘面(M1)が良く発達しているが、猿山地塊ではM1面は見られない。この特徴は、能登半島西海岸での隆起量調査結果や断層モデルから予測される隆起パターン(主として桑塚地塊は隆起域、猿山地塊は沈降域)と良く一致する(図6.1)。また、2007年能登半島地震による海岸隆起量分布が太田・平川(1979)のM1面高度と良い相関を持つことから(図6.2)、地塊構造の形成に2007年能登半島地震のような地震の繰り返しが部分的に寄与していることが考えられる。もし、M1面の高度差を全て地震時の隆起量でまかなおうとすると、1000〜2000年に1回はM7程度の地震が発生する必要があり、この地域の活断層の活動度とは大きな差異がある。産業技術総合研究所活断層研究センター(2007)の海底音波探査で確認されているF14・F15断層の活動は2万年の間に1〜2回であり、これがF14・F15地塊の隆起に関与するならば、M1面の高度差にたいする寄与は大きく見積もっても10m程度であり、残りの部分は非地震性の地殻変動が原因である可能性がある。

図6.3にReasenberg (1980)の方法に従いデクラスター処理を行った1986年〜2004年におけるM1.8以上、震源深さ3〜30kmの地震(京都大学防災研究所上宝観測所の震源データによる)の震央分布図を示す。能登半島北方海域(図7.3:矩形領域)における微小地震活動は決して活発ではないが、猿山地塊沖にややまとまった地震の分布があることが分かる。この活動域は猿山地塊沖の第四紀の活断層(岡村, 2007)の南西端付近に位置し、何らかの構造境界と関係した地震活動の可能性がある。興味深いことに、この活動域とさらに西方の地震活動域に挟まれるように、2007年能登半島地震の震源域が位置する。すなわち、低い地震活動での比較ではあるが、地震活動の空白域で2007年能登半島地震が発生したと見ることができる。

同様の見方をすると、1993年能登半島地震の震源域と猿山地塊沖の活動域との間も地震活動の空白域とすることができる。この区間では、さらに沖合の七ッ島付近で1985年10月18日にM5.7の地震が発生しているが、過去の大地震の発生は知られていない。猿山地塊沖の第四紀後期の新しい時代に活動した断層の存在および1993年能登半島沖地震と今回の2007年能登半島地震の起こり方や能登半島における歴史的な被害地震の規模を考えると、この区間においても地塊区間を基本的な単位としてM6.5〜M7程度の地震が発生する可能性が考えられる。この付近の海域の断層を対象とした最近の活動に関する調査が望まれる。